要約

僕は謎立場目線の厄介きもごみなので解釈違いその他が怖かったんですが、いざ「ポケモン生態図鑑」を買って読んでみたら普通にいいコンテンツでしたよ。

こわかったのだ。

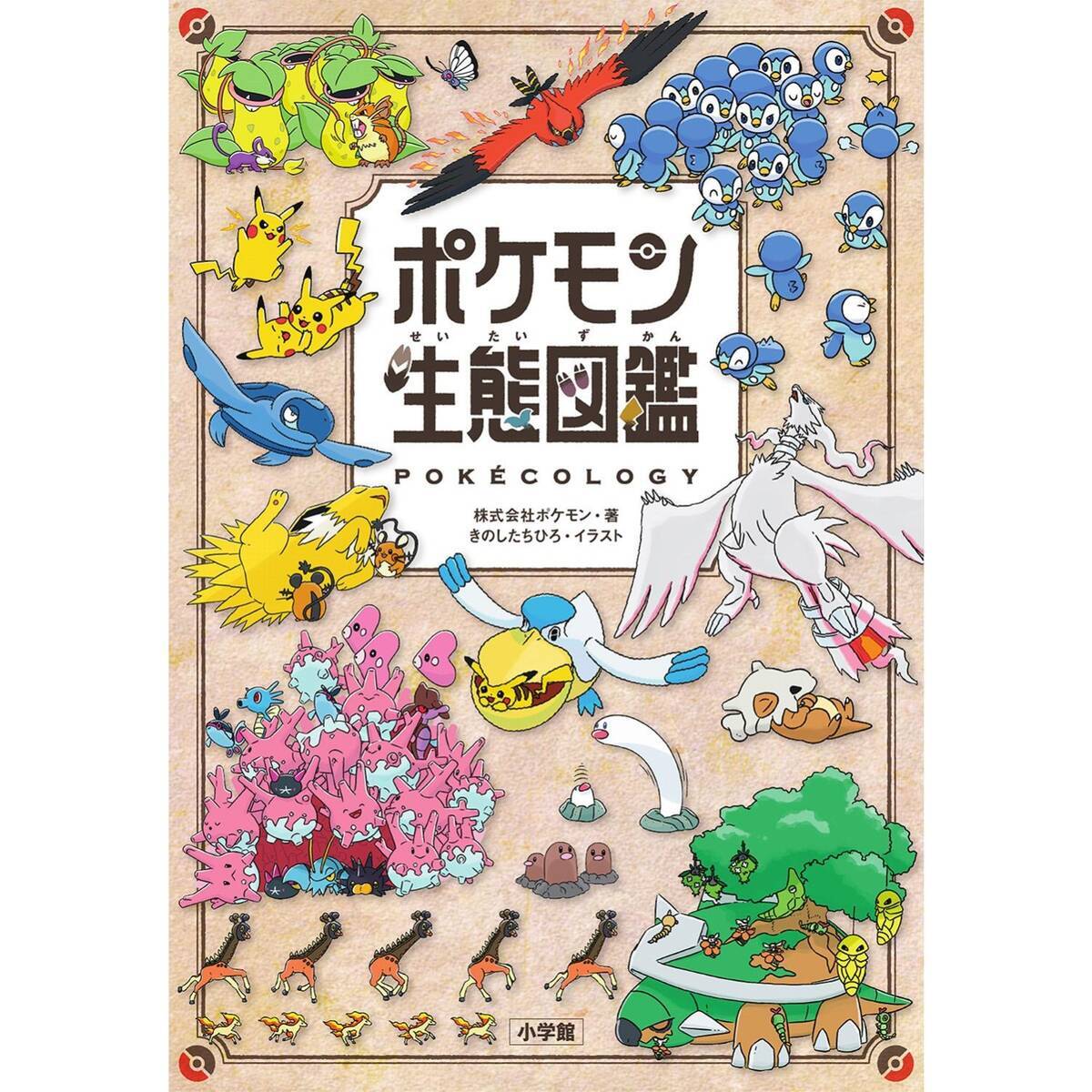

先日発売されたこの「ポケモン生態図鑑」。

僕は本当に買いたくなかった。見たくもなかった。

理由はいくつかある。

まず、建前の方から。

いわゆる解釈違いというやつが嫌だった。

このブログにも投げている通り、僕はたまにポケモンの小説を書いている。

僕の書いている、僕の好きな作風は、ポケモンが本当にいたらありそうなお話。ノンフィクションっぽいお話といえば分かりやすいかも。

ポケモンがフィクションなんだからノンフィクションになるわけはないんだけど、それをなるべくノンフィクションっぽいストーリーや雰囲気で書くのが好き。

ここまでは別にいいのだけど、ここからが問題で。

それに異常なこだわりを持つあまり、リアルチックでないポケモンコンテンツが(ストーリーという面では)嫌いになってしまった。

というか、ポケモンに限らず創作物全般において現実味を求めるようになってしまった。創作物は現実から離れているからこそ諸々のストーリーが成立するもので、フィクションなくしては多くのコンテンツが成立し得ない。その創作物を摂取する姿勢としては最も悪と言って過言でないと思う。

ポケモンでないコンテンツにさえ、「その主人公の行動は不自然でしょ、この展開作りたくてやってるの見え見えじゃん」とか思ってしまうので、ポケモンコンテンツに対してはなおさらそうで。

おい! 野生のポケモンがそんなに友好的なわけないだろ! とか

それはゲームって枠組みに現実を押し込むための制度だから実際には存在しないだろ! 出すな!

とか、いわゆる解釈違いが大量発生して大爆発。

ポケモン生態図鑑にも、その可能性は大いにあった。

これが建前、理論的な怖かった理由。

次に本音の話。

ポケモンの二次創作というのは、少し特殊な立場にいると思う。

二次創作というのは一次作品に登場したキャラクターをそのまま使ってifストーリーなどを書くことを指す。

だから、例えば「リコのニャオハ」を主人公にした話を書くなら二次創作で間違いない。

二次創作の鍵になるものはその作品で出たキャラなわけだけど、そのキャラの核というのは「キャラクターの性格・過去」とかになる。

つまり、全然リコと関係ない、性格も育ちも全然違うその辺の野生のニャオハの物語を書いた時、それは二次創作なのか?という話。

もちろん一次創作ではない。ポケモンは他の誰かが作った生き物なので。

でも、物語に大事な登場キャラの性格がオリジナルであれば、二次創作と呼ぶには創作度合いが少し高い。

例えばゲームという原作があっての、オリジナルストーリーのアニメは二次創作にはほど遠い(公式だからじゃんという話は置いておき)。

ポケモンのゲームを1次創作と置いた時、

アニメは1.3次創作くらい。

ポケモンというキャラや種族のみ使ってその中身自体はオリジナルの場合、1.5次創作。

ゲームやアニメのキャラをそのまま使った場合、2次創作。

というイメージで、ポケモンの二次創作にはグラデーションがあると僕は思っている。

この中でいうと僕がやっているのは、1.5次創作というのが近い。ノンフィクションなポケモン世界が作りたいなら、必然的にそうなるので。

そうすると、公式と非公式という差はあれど、ポケモン公式のアニメやその他創作物というのは、コンテンツの立場として競合するものになる。

株式会社ポケモンは僕にとって競合他社なのである。

自分を客観視するとこいつは一体何の立場なんだとか自分でも大いに思うけれど、気持ちを表すとたぶんこんな感じになってしまうから仕方がない。

競合他社には負けたくない。負けたら悔しい。

こいつの創ったもの、いいな……

と感じてしまったとき、ある種敗北感が生まれてしまう。

しかも相手は最大手、お金も時間も惜しみない。

コンセプトが違えばともかく、生態図鑑なんてどう考えてもリアルチックなポケモンを想定して作られているから、コンセプトもかなり近いものがある。

敗色濃厚な戦いなのである。

これが本音の、感情的な怖かった理由。

要するに、このポケモン生態図鑑が不出来な創作物だと思ったら解釈違いで嫌な気持ちになるし、逆にとても出来が良かったら悔しくて悲しくなってしまう。

どちらに転んでも何かしら嫌な気持ちになるというわけ分からない矛盾を抱えたバケモノになってしまった。いったいどうして。

とびらをあけよ

でも、買わないわけにはいかない。

リアルチックなポケモンコンテンツなんてニッチ層にしか刺さらないので、供給としてはたいへん貴重。

自分の創ったものより美味いもんを食べると悔しいが、でも美味いもんは美味いから食いたいという気持ちももちろんある。

ポケモンの創作物というだけでなく、ポケモンの歴史を追うのが好きな自分としても間違いなく持っておきたい本だった。

だから、買わないという選択肢はなかった。発売が決まると同時に予約した。

買ったうえで、まぁぺらっと見てあとは積んでおく、とかそういう感じになるかなと思っていた。

結論から言うと、まったく嫌な気持ちにはならなくて、楽しかった。

というのも、書かれている情報は全て「何かしらのシリーズの図鑑説明文」だったから。

未出とされる情報はなくて、ゲームの図鑑説明文(1次創作)を一部取り集めてキャッチ―に仕上げました!みたいなビジュアル資料集であって、新規創作物ではなかった。

同業他社いやだなと思っていたら、ふたを開けたら別に同業他社ではなかったのである。

これには僕もにっこり。今ではスマホの回線が悪い場合の暇つぶしとしていつも持ち歩いています。

そこにえいえんのポケモンがいる

ポケモン図鑑のうち説明文のうち、リアル調な生態に関する内容を取り集めた本

というのがポケモン生態図鑑の本性だったわけだが、これは資料集としてかなり独自の強みを持っている。

まず、ポケモン図鑑の文章が膨大すぎて全部は見切れない。

お話を書くために事あるごとにポケモンWikiの図鑑説明文爛を見ている僕でも、図鑑説明文全部なんて到底見られていない。

そんな図鑑説明文のうち、面白めな生態が書かれているものを集めているので、そりゃ面白いに決まっている。

ポケモンは知っていても図鑑説明文はよく読んでいなかったから知らなかったな~みたいな情報がたくさんある。僕でも楽しいし、ポケモンという架空生物が好きな人であれば大概好きだと思う。

そんでもって、ある程度テーマをもって各ページがまとめられているのがいい。

ポケモン図鑑の情報はどこも断片的で、テーマ的つながりを見つけるのがかなり難しい。

例えばポケモンの移動方法に関する話をポケモン図鑑から調べたいとなっても、「移動」で検索して出てくるポケモンは限られているし、当然一匹ずつ全部確認するわけにもいかないし。移動形態に関する内容を書かれた図鑑説明文をたくさん見つけるのはとても難しい。

そういうちょっとしたテーマでくくられた図鑑説明文を紹介しているというのがちょうど困っていた問題に対してピンポイントに刺さってくれた。

創作物が怖い皆さん(そんな人はいない)も安心の一冊。

買っても悪くないと思います。