2章序論

本稿では、本流ポケットモンスターSVの分野において近年提唱された、風林火山概念をポケモンGO的に解釈することで、ポケモンGO対戦におけるサイクル戦の在り方の見直し、及び構築論の確立を目指している。

2章ではSVとGOとの比較を元に、風林火山概念をポケモンGOへと落とし込んでいく。風林火山概念かポケモンGO対戦のどちらかを嗜んでいなければ

なお筆者は、本流ポケットモンスター学には精通しておらず、また風林火山概念に相対してまもない初学者である。より長きにわたって風林火山と向かい合ってきた論者諸氏を目をもってすれば拙い論考の数々が散見されることと思う。そうした場合はご指摘をいただきたい。

前章

前章では、GO対戦の基本知識をさらい、本流SVとGOのゲームルールによる相違点の比較からGOを理解した。

本章では前章の内容を前提として論じていく。

embrabat-report.net

風林火山概念初学者向け文献

風林火山概念については本稿でも最低限の解説を行うが、より詳細な見地に関しては以下の文献をご参照願いたい。

筆者が実際に読み、理解をした順に紹介させていただく。

風林火山概念のポケモンGOへの当てはめ

前提:風林火山概念に関する理解

風林火山概念をご存じない読者のために、現時点での私の風林火山概念への理解を示しておく。

冒頭にも示した通り私自身初学者ではあるため、疑念ある内容であった場合はご教授願いたい。

風林火山概念は本流SVにおける対戦を極限まで簡略化した形に依る。

極限まで簡略化した形とは、対戦コマンドを2分すると「技を打つ」「交代する」のみにできる、ということ。

このうち交代に焦点を当てたとき、「引くポケモン」「出すポケモン」の2種類が必要となる。

すなわち、不利対面の際にそのまま技を打つか、引くかという、場に出ている側の分類で2つ。

引き先として出せるか、あるいは適さないかという場にこれから出す側の分類で2つ。

計4種類にポケモンを分けるというのが風林火山概念の中核部分であると私は解している。

引く/引かない

引くというのは単純。

初手で出し負けた際に、すぐに裏に引くポケモンのこと。

例えばトリデプスはガラガラと対面した際には即引きしなければならない。

引かないというのは、強引にシールドを張って突破したりする選択肢があること。

例えばカイリューはユレイドルに対して対面不利なはずだが、シールドを2枚貼ってやれば対面を奪うことも可能。

あるいはモルペコはカイリューに対面不利だが、オーラぐるまで1枚シールドを貼らせることができる。

言い換えれば、引くポケモンは対面の有利不利がはっきりしていて、引かないポケモンはシールド次第で対面をひっくり返す可能性のあるポケモンである。

引くのは、簡単。不利なときに対応策があるかどうかだけで決まるため。

出す/出さない

次に、ポケモンを出すことについて考える。

この、「出す」というのがポケモンGOにおいては非常に難しいのである。

一度、本流SVとGOのゲームルールの違いに着目しなければならない。

例えば、先達・風林火山概念の超越論的演繹Ⅱ において『林の完全な定義は「不利な相手からは引くが、有利な相手には受け出しできるポケモン」』とある。

ポケモンSVなら、不利対面ができたら、技を受けられるポケモンに引いて技を一発受ければ、次はこちらが有利対面のシーンとなる。

しかしポケモンGOにおいては、ただ目の前のポケモンに有利なポケモンを出しても状況は好転しない。前述の通り、ポケモンGOにおいて相手は後出しじゃんけんが可能であるため、ただ引いただけでは不利対面が継続してしまうのである。

つまりポケモンGOにおいては、サイクル戦にも2種類あることがわかる。

一つは出し勝ちサイクル。後出しじゃんけんをする側の立場。

もう一つは出し負けサイクル。後出しじゃんけんを相手にされる側の立場。

例えば先述の「林」のポケモンは、出し勝ちサイクルにおいては大変有効に働く。有利なポケモンが出てきたのを見てから安全に投げられるため。

一方、出し負けサイクルにおいては林は腐ってしまうことが多い。相手に不利対面を選ばれるため。

このように、サイクル戦が2種類あるという前提のもと、引く・出すについて再定義していく。

出し勝ちサイクルにおいて「出す」とは、安全に相手を突破して有利対面が継続できること。

例えば後追いヤミラミに対してプクリンは「出せる」ポケモン。何をどうされてもヤミラミがプクリンを突破することは不可能なため。

つまり、同シールド枚数であれば難なく対面を返せるポケモンである必要がある。

逆に出し負けサイクルにおいて「出す」とは、多少の不利対面なら何らかの条件で返しうるポケモン。

最近の話でいえば「後追いオーダイルは追いにくい」。オーダイルはシールド枚数やブラフ成否次第で不利なポケモンも突破するポテンシャルがある。

また、起点を作れば止まらないポケモンに関しても、1週目ではなく2週目には「出せる」ポケモンである。

出し負けサイクルにおいて「出す」ポケモンとは、不利対面でも条件次第で対面を返したりシールド差を作れるポケモンのこと。

「林」-引く/勝ちサイクルで出す

不利対面は返せる可能性が薄いので即引きし、有利対面を覆されることはほぼない、ポケモンごとの有利不利が大きいポケモン。

タイプにもよるが、耐久が高く、1技及び高回転2技を主軸に相手を削り倒せるポケモンであることが多い。

これを、「林」と名付ける。

例えばトリデプスやドヒドイデがこれに当てはまる。

「風」-引かない/勝ちサイクルで出す

この分類は「引かない」のでシールドを絡めた有利不利が大きく変わり、かつ勝ちサイクルで出せるため、有利対面は相手のシールド貼りに付き合っていれば勝てるポケモン。

多くは1技の火力に優れ(=耐久は並みかそれ以下)、2技も高回転である必要がある。

これを「風」と名付ける。

ガラガラやカイリューのような、XABのXにできうるポケモンが多い

「山」-引かない/負けサイクルで出す

不利対面では引かず、負けサイクルにおいて出せるということは、一部圧倒的不利はもちろんあるが、基本的には薄く広く戦えるポケモンであることを示す。

多少の不利対面では打ち合いに応じることができる、ダメージ源が2技主体で耐久のあるポケモンがこれに該当する。

これを、「山」と名付ける。

例えば、マリルリやジュゴン、ドラピオンなどはこれに該当する。

「火」-引く/負けサイクルで出す

不利対面では一旦引くということは、耐久面で不安があり、打ち合いには応じられないということである。

にも拘わらず負けサイクルで出せるということは、なんらかの条件次第では対面を返し、裏のポケモンまで貫くことができるポケモンである。

つまり、起点を作ることで全抜きを狙う、耐久は低いが2技に優れるポケモンである。

例えば、モルペコやオコリザルはこれに該当する。

風林火山概念とGBL的構築論

以上揃った風林火山の4属性を元に、GBLの構築においていくつかの定理を導ける。

以下から風林火山それぞれの属性を文中で多く使うが、必要に応じて以下のように読み替えるとわかりやすくなるだろう。もちろんこれら以外の例外はあるが。

風=カイリューなど、1技が高火力で低耐久

林=ドヒドイデなど、1技が高火力で高耐久

火=モルペコ・オコリザルなど、2技が高火力で低耐久

山=マリルリなど、2技が高火力で高耐久

火・林は出し勝ちに強く、山・風は出し負けに強い。

ポケモンGOにおいて「引かない」と「負けサイクルで出す」は似通う部分がある。

「引かない」は微不利対面を維持しても対面やシールドアドを取れることを意味するが、これは「負けサイクルで出す」ことも同じだからである。

「引かない」の2種類である山と風を比べた際、耐久がある分大不利で追われても仕事をしやすいのが山であるため、山を負けサイクルで出すポケモンと定義している。しかし負けサイクルの際に風を出すことも間違いとまでは言えないだろう。

そしてこの山と風はどちらも出し負けに強い構築である。

一方火と林は有利対面を作った際のパワーが山や風よりも強い。

すなわち、出し勝った時に相手に捲られづらい。

火や林が多いほど出し勝ちによく勝て、山や風が多いほど出し負けても勝ちやすい。

どちらかに偏らずバランスよく組み込むことで総合勝率が上がることが想定される。

タイプごとの勝ちサイクル・負けサイクル適正

ここまでタイプ相性を考慮せずに風林火山に当てはめてきたが、サブウェポンの概念に薄いポケモンGOでは持つタイプと風林火山の分類はある程度傾向があるように思う。

例えば草タイプは弱点を突いてくるタイプには攻撃を半減されることも多い。炎→草が抜群なだけでなく、草→炎は半減である。よって、不利対面では引くことが推奨される。草はタイプ相性上「火」「林」に近い存在である。

また、水・氷タイプは攻撃相性がよく、一方のタイプが不利でももう一方のタイプが有利だとして不利対面で戦える。水氷タイプは山や風に近いことが伺える。

さらに、タイプの一貫性の高いゴースト・あく・ドラゴンなどは初手でごり押ししやすいし、引き先にされると困ることも多い。風や山に近いといえるだろう。

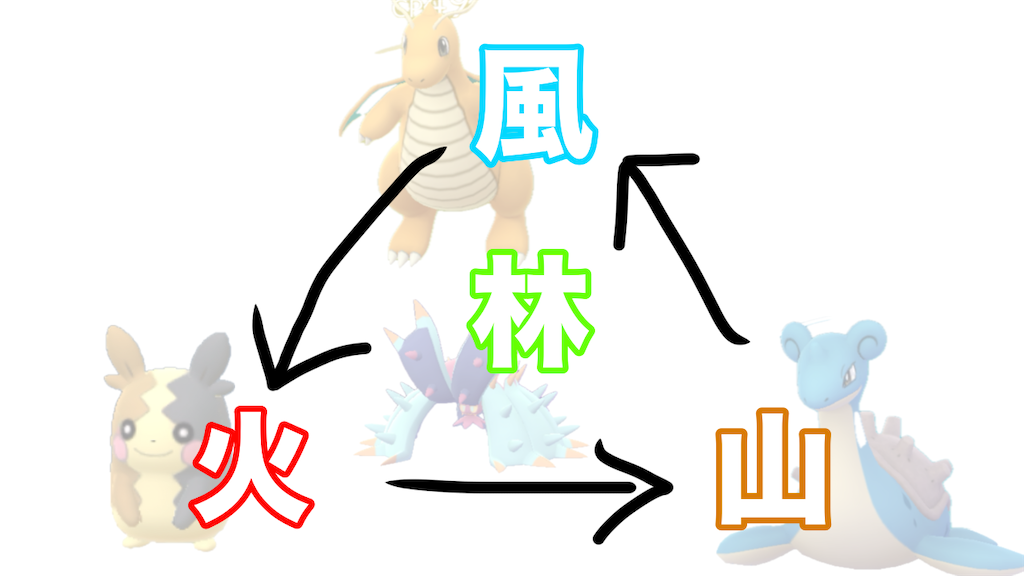

風→火→山→風→……

風林火山の4属性にはタイプを超えた相性が存在する。

最も分かりやすいのは風→火。風は1技の高火力で相手を先に削りきるため、火にはめっぽう強い。オコリザルがカイリューにごり押された経験のある人は多いだろう。

また、火は山に強い。山は往々にして1技の火力がなく、火のHPが削れていたとしてもシールドがあると突破することができない。

ドオーはタイプ上オコリザルに有利であるが、回転の違いでオコリザルに2-2は負けてしまう。

そして、山は風に強い。山は高耐久で風の1技を耐えて、対面なりシールドアドを取りきることができる。

カイリューでドオーを押し切るのはかなり難しい。

林はこれらとの風林火山的相性は存在せず、純粋なタイプ相性によって相性が決定する。

奇しくも本流SVでの風林火山的相性とは逆の関係となった。

初手に火・林を置く場合、裏には山が必要である。

火・林は初手に出し負けた場合、引かなければならない。

引くということは、負けサイクルで出すポケモンが必要である。

出せるポケモンは「山」「火」の2種類だが、火はシールドアドや起点を取った後で初めて出せるため、山を用意するのがセオリーとなる。

例)ハッサムグライブルン

ハッサムは起点とシールドを持つと強い火であり、ブルンゲルは耐久とゴースト技の一貫性で不利対面も戦える山である。ハッサムの出し負けはブルンに引いていくことになろう。

初手風は林と相性が良く、火を置いたパーティは推奨されない。

風はシールドを張ってでも無理やり対面を取ることに長けている。

そのため、初手風はいわゆるXAB気味になることが多い。

つまり、対面を取ることがシールドアド以上の価値を生まなければいけないため、有利対面でより強い林を裏に置くことがセオリーとなる。

また、シールド差による多少の不利対面をごまかせる山も次いで相性はよい。

例)カイリューマリナット

前シーズン流行ったこれは、風山山の並び。マリもナットも有利対面の全受けが多いポケモンなので、林に近めなのがポイント。

風林火山論的なタイプの分かれたギミックが強い

前々シーズンで流行った「コノヨジュゴントリデ」は、格闘釣りのギミックパーティである。

しかして、コノヨは火ないし風、ここでは不利対面引くため火。それに対してジュゴンは山でトリデは林。

山であるジュゴンが負けサイクルの引き先となったあと、起点を作ると強い火がタイプ相性で起点を作れ、残ったポケモンには不利対面の消えて負けサイクルではなくなった林が強いという理論である。

このように、ギミックパーティは引き先が山ないしは風、初手やラスイチが火ないし林の必要があることが分かる。

砦甘草は弱い

砦は典型的な林である。

甘と草はポケモンによって諸説あるが、基本的には風、ないし火である。

初手が林であるため引かなければならないが、風は負けサイクルでは出さないし、火は一週目では出せない。

引かないといけないにも拘わらず引けないという状況が発生してしまう。

もちろん交代受けなりなんなりしていけば戦えるわけだが、一般的なパーティの強さとしては弱いと言わざるを得ない。

まとめ

ここまでの話をまとめよう。

- 風=圧倒的不利対面が少なく、シールドを使うと対面がとりやすいポケモン。カイリューなど、1技主体で低耐久なポケモンに多い。

- 林=不利対面も多いが有利対面でロックできればまず突破されないポケモン。ドヒドイデなど、1技主体で高耐久なポケモンが多い。

- 火=起点込みで不利対面が少なく、シールド差などで相手を圧倒できるポケモン。モルペコなど、2技主体で低耐久なポケモンに多い。

- 山=圧倒的不利対面が少なく、耐久によってシールド差を作りやすい。マリルリなど、2技主体で高耐久なポケモンに多い

この基本的なポケモン分類を元にすると、

- 風は火に強い傾向にある

- 火は山に強い傾向にある

- 山は風に強い傾向にある

- 林はタイプ相性のみの相性に依る

という等倍対面での相性差が判明する。

なお、技の種類の他にも、タイプ相性などによって分類は変化する。

例)プクリンは1技主体のポケモンだが技性能の関係で不利対面で勝ちきれないため、火。

さらに、

「火」と「林」は出し勝ちのサイクル戦で有効に働き、「風」と「山」は出し負けのサイクル戦でより輝く。

例題

巻末として例題をつける。

以下のポケモンを風林火山に分類してみてほしい。

解答

解答は一例である。

タイプ相性や環境変化など。考え方によっては別の解答も十分ありうる。

サムネイル